2018-11-09

十五世纪中叶,吴门地区的画家承接古代大师的衣钵,创立了区隔宫廷与浙派的新风格,并开启了一场跨越几个世纪之久的“文艺复兴”。中国绘画史中的艺术家通过对古典风格的追溯,创造了多种艺术流派与风格,留下了珍贵的艺术遗产。

《古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人绘画研究》辑录了十六世纪至十九世纪近四百年间的七十余件绘画作品和十篇专题论文,力图重构这一时期主流画坛对古典风格复兴的形状。该书由章晖、范景中主编,上海书画出版社。“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)特刊发章晖、范景中撰写的代序。

白谦慎题书名

白谦慎题书名

十五世纪中叶,吴下的文人画家们厌倦了明初以降的宫廷绘画和浙派山水,将目光投向元代,意图以赵孟頫等人的方法建立一种新的画风以区隔北京的趣味。在经过了杜琼和刘珏等前辈画家的积淀后,苏州一带逐渐形成了以沈周和文徵明为领袖的新画派。苏州的上层文士如王鏊、吴宽等将此画风推介给京城的知识界,而使吴派风格播散至全国,并逐渐形成风尚。仅有生员功名的文徵明也因为书画的成就和名望被破格举荐为翰林院检讨。沈、文一脉,特别是文氏一门对画坛的影响延续了一个世纪之久。到晚明,人们对渐趋泛滥的吴派绘画产生审美疲劳,纷纷寻求新的尝试,这使十七世纪初期的画坛一度呈现出繁荣生动的景象。只是这些努力大多仍以吴派为起点,既未成一家之言,也没能形成足以扭转颓势的宗派。

这一局面促使华亭人莫是龙和弟子董其昌越过沈、文而去追索文人画的本源。董氏整理了自唐代以来古代山水大师的笔墨,他借用禅宗的“衣钵”概念来划归文人绘画的师承体系,正式确立董源“士夫家之最”的宗师地位,尊元代黄公望、王蒙、倪瓒和吴镇四人为其正传。这套体系即所谓的南宗正脉。这一理论大约于1600年左右成型,出版问世后便很快为江南的文人画家群体所认同。

在自己的作品中引入前代画家的语汇从杜琼和刘珏的时候就已开始,沈、文亦然,但他们的引用大多是即兴和随意的。虽然董其昌在发现和整理古典大师的绘画时形成了理论,也在绘画实践中有意识地梳理了各家的风格和技法,但真正将古代大师、特别是元四家的图式和技法予以系统归纳和重构的是董其昌的两位学生王时敏和王鉴,他们把南宗理论变成了具有实战意义的范本。这一工作是通过绘制和传播各种版本的《小中现大册》来完成的。在南宗正脉的理论框架之下,王时敏提出要“建立典范”。他把董其昌笔下体现出的所谓禅意,或者说董其昌在构图中刻意注入的不稳定感和非理性的因素剔除(高居翰语),留下古典作品的画面结构,使之形成一种理想化的图式,作为画家创作时参考的范本。从某种意义上说,是重新发现并厘清了已经变得模糊的古典语言,从而推动了一场文艺复兴式的绘画复古运动,这在中国千年绘画史上是绝无仅有的。

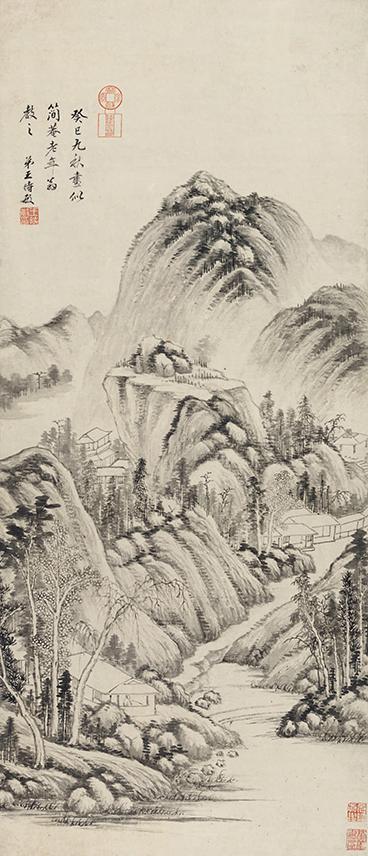

王时敏《为简庵作山水》轴,纸本水墨,99厘米×42.5厘米,1653年

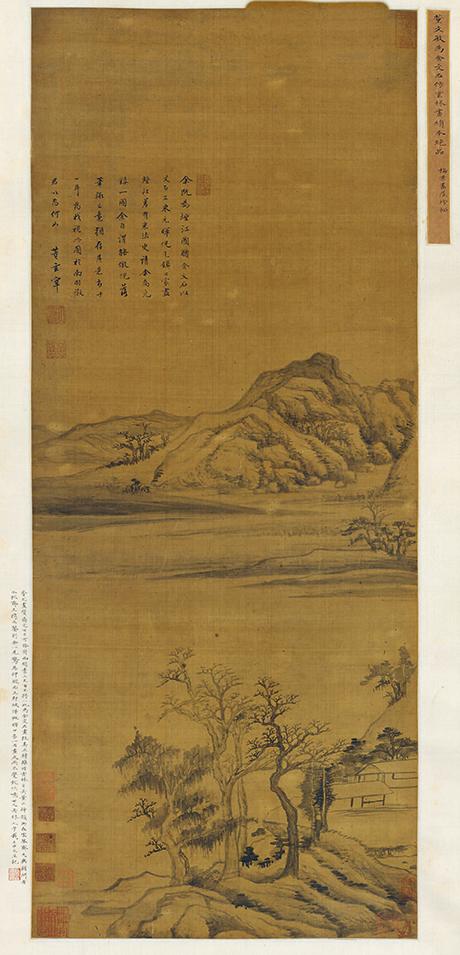

这场复古运动最初只是在以华亭和娄东为中心的江南一带进行。1686年,王时敏的长孙王原祁来到北京,十四年后进入内廷,成为康熙帝宠爱的文学侍从。皇帝酷爱他的山水,曾赐予“画图留与人看”和“天机来纸上,粉本在胸中”的御题,使王原祁成为向宫廷输入南宗风格的关键性人物。文人画自发轫以来表达的一直都是上层文士的理想和要求,在王原祁之前从未真正走进过宫廷,成为官方确立的正统。另一位复古运动的重要人物是王翚。虽然他并不在文人画家之列,但他对古代大师绘画的广泛摹写和超常的作品数量使之成为不可绕开的骨干。1690年至 1694年间,他在北京带领包括焦秉贞、冷枚等在内的一众宫廷画家完成了《南巡图》,这个十二卷的巨制堪称其半生研习古典名画的总结。此项工程的另一结果是将古典范式系统地注入了宫廷绘画。从某种意义上来说,王原祁和王翚的成就可比拟十五世纪时佛罗伦萨的艺术大师,他们将文艺复兴的艺术新风带入了罗马教廷。

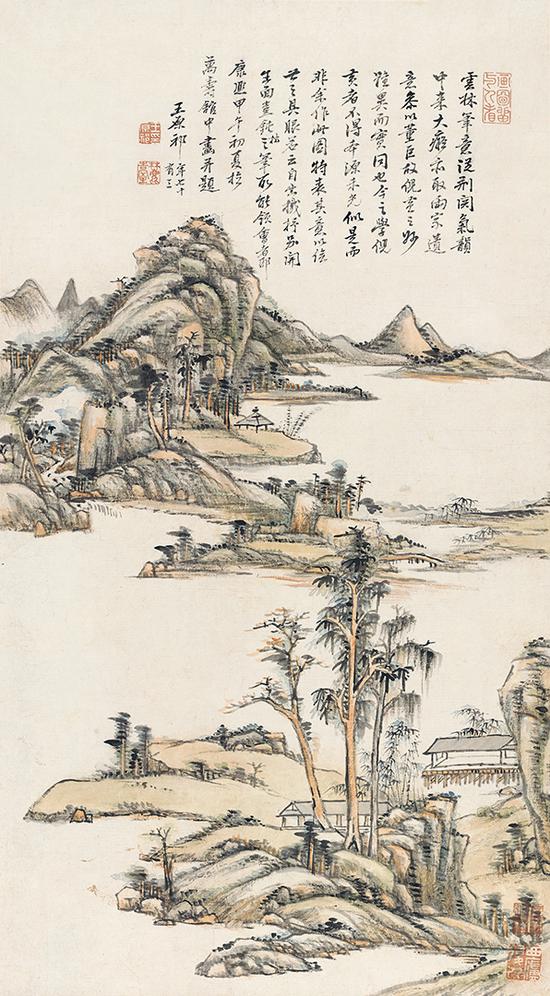

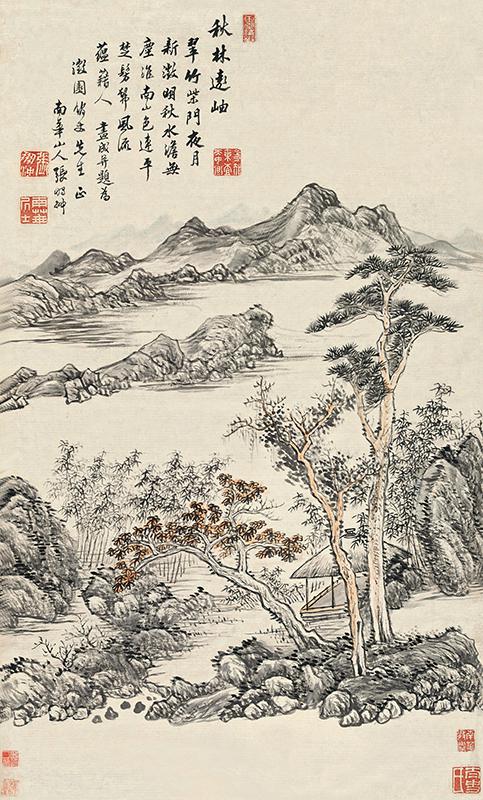

王原祁《疏林远岑》轴,纸本设色,73厘米×40.5厘米,1714年

王原祁《疏林远岑》轴,纸本设色,73厘米×40.5厘米,1714年

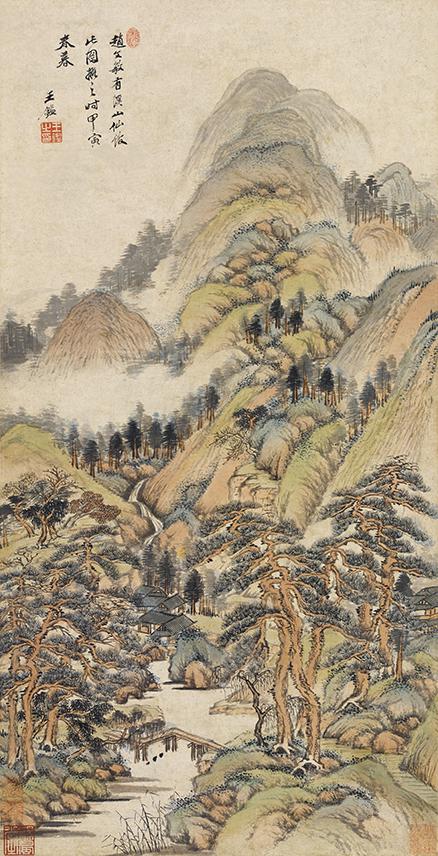

王鉴《仿赵松雪溪山仙馆图》轴,纸本设色,78厘米×39厘米,1674年

十七世纪晚期,随着王原祁和王翚的先后入都,南宗画派的影响力由江南向北京转移,到乾隆朝时,中枢的上层文士中形成了一股强大的“正统派”力量,其中坚便是我们今天所说的词臣画家群体。由于皇帝的介入和推动,使得这个群体的艺术创作表现出前所未有的活跃。二十世纪的主流美术史普遍认为,十八世纪时文人山水画逐渐沦为帝王的宣传工具,不再是文人理想的表达,画作数量固然庞大,却没有任何创新,因而不具备深入探讨的意义。事实上,只要越过这股肤浅的迷思我们便可看到,这一时期的文人画家们对南宗绘画进行了深入而富于个性的推演,山水构图更加稳健,笔墨表达也更为精微。同时,因为西洋绘画的影响,新的风格发展出来,董邦达的“层峦积翠”式山水即为一例。这一时期宫廷崇尚实景山水,文人画家亦积极参与其中,将文人绘画的笔墨融入对真山真水的描画,达到了笔墨与造化二者的和谐与互动。

正统派在宫廷蔚然成风的同时,在野的“四王”后人(例如“小四王”)和追随者们也在孜孜以求,他们的努力方向更偏重于延续和发展“家学”。这一路径与传承有关,也与他们掌握的画史资料有关。随着收藏中心由南向北的迁移,古代名画在江南变得稀见,小四王们所能依据的,或许更多是前辈的画作以及留传下来的古典名作的缩本和摹本。因而以风格观之,他们的作品虽然标示仿照元人,实际表现出来往往是“四王”的影子。这批绘画的数量亦不在少数,它们与词臣画家的作品相呼应,形成十八世纪文人画坛复兴古典风格的主流。

清中期以后的皇帝们似乎缺少像父祖辈那样对艺术赞助的热情。十八世纪晚期至十九世纪,中国文人画的重地再度回到江南。彼时的江南画坛在董其昌和“四王”的谱系下已经行走了超过一个世纪,众多画家皆在作品中声言自己是临仿南宗、特别是元四家中的某人之法,这逐渐让一些人感到苦恼和深受禁锢,开始向“正统” 以外的古代绘画找寻解决之道。镇江人张崟称曰:“吾润画家,家自为法,未尝一宗娄东。”他以沈周风格为基点,融合北宋巨幛山水和南宋院画,实验出了一种极具个人风格的新型山水画。杭州人钱杜批评董其昌“笔墨少含蓄”、王原祁“有笔墨无丘壑”,刻意绕开董氏标举的南宗核心人物,向自己喜爱的画家赵孟頫、文徵明和唐寅等人的作品汲取灵感。两人都分别有不少同道和追随者,镇江地区逐渐形成以张崟为核心的京江画派,钱杜则影响了苏杭地区的画家。新近的研究认为张、钱二人一生并无交集,他们不约而同对古法的另类取径实乃力图对抗当时画坛对董其昌理论的过分依?赖。与此同时,正统派体系下的画家也在尝试突破元四家框架而回溯董源的风格技法,有“四王殿军”之称的戴熙是其中代表。十九世纪这股重新向古代大师学习的风潮可以看作是中国文人画家复兴古典的最后一次努力,因为在那之后,画坛便被一种全新的观念引领了。

戴熙《密林陡嶂》卷,纸本水墨,27厘米×72厘米,1849年

这场持续几个世纪之久的“文艺复兴”总是与古代大师作品的踪迹息息相关。所谓“窥其堂奥”和“得其法度”皆源于对古典作品本身的体察,是“师法古人”的基本条件。以上谈到的几位画家其本人便是收藏家。刘珏家藏赵孟頫的《水村图》卷,此卷被认为是以书法之笔描绘山水的发端。沈周藏有“半幅董源”、黄公望《富春山居图》卷和王蒙《太白山图》卷,文徵明则有黄公望《溪山雨意图》以及倪瓒、吴镇的画作若干,这些是他们得以跳脱当时院画窠臼而返回古典的资本。董其昌对董源真迹的追寻让人联想到彼得拉克对西塞罗稿本的搜集。根据张庚的记载,王时敏版《小中现大册》中的二十四幅古代名画全部出于自家笥箧,其中多幅且曾是董其昌的旧藏。王原祁的入仕北京和供奉内廷其实伴随着中国收藏中心由江南向北京的转移,曾经散落在各大收藏家手中的古代名迹陆续进入清宫,成为皇家秘籍。十八世纪以后,对于江南画家而言,宋元名作或许真身难觅,但有明一代的绘画则可目见。张崟少时曾随王文治读书习字,后者是京江的文化领袖,他认为传承古代典范的并非“四王”而是董其昌和他之前的吴派领袖沈周与文徵明。王文治拥有多幅吴派作品,其中沈周《东庄图》曾为张崟反复临摹过。钱杜自家富藏吴派绘画,他一生所寓目的画作中吴派占了一半以上。这种经历无疑对张崟和钱杜的绘画主张与画风都产生了深刻的影响,也因为吴派作品的可见性,使他们两人的后辈画家有可能延续这一风格。可见,画家掌握的画史资料是其理论的基本依据,他们所能遇见的古代作品则决定了他们可以回到什么样的古典。

本书辑录了十六至十九世纪近四百年间的七十件绘画作品,意图借此重构这一时期主流画坛对古典风格复兴的形状,其中十八世纪正统派的画作占了较大的比例,以此来平衡以往美术史研究对其重要性的忽略。

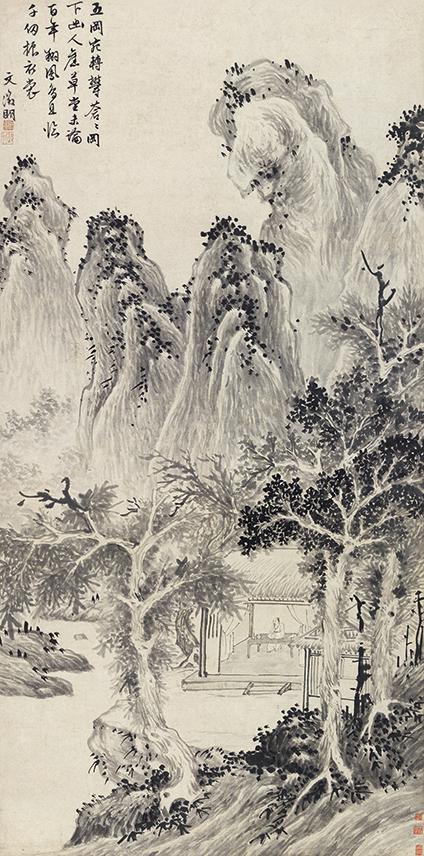

文徵明《五冈图》轴,纸本水墨,132.5厘米×65.3厘米

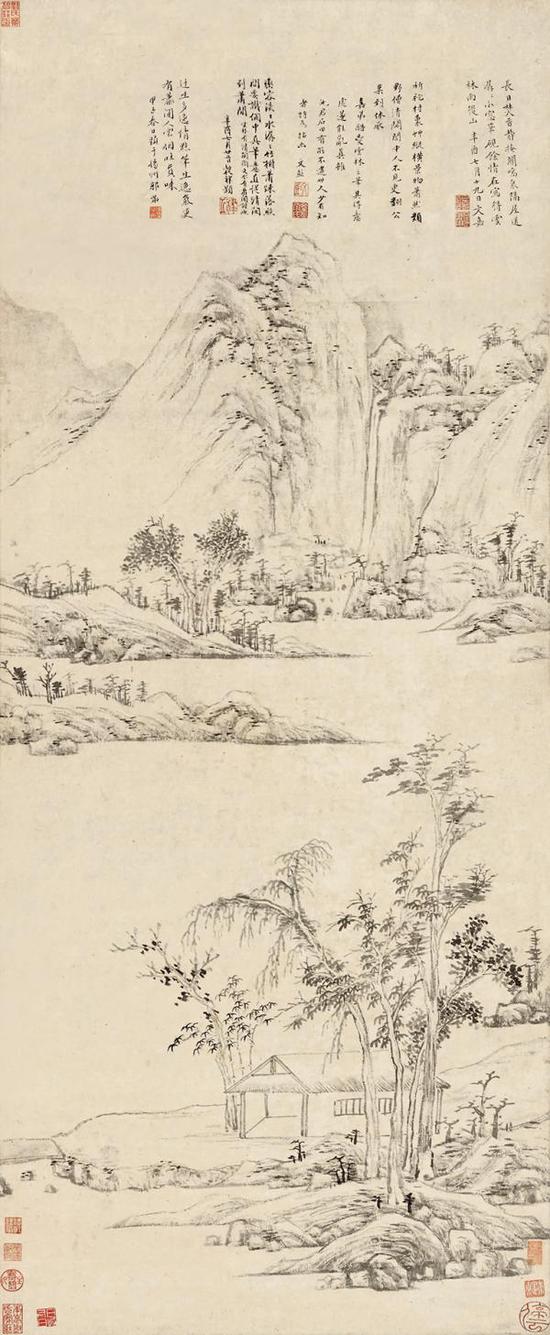

文徵明《五冈图》是吴派画家试图恢复古代大师风格的一个重要证据。石守谦先生在研究此图时指出,文徵明为他的前辈画家杜琼、刘珏和沈周追寻董源的努力作了阶段性的总结,他在《五冈图》中将董源风格的形式与意涵进行了诠释整合,“而《五冈图》本身可以说是传世文徵明山水画中罕见之得与董源具体作品连上关系的重要数据”。文嘉《雨后山图》采用倪瓒一水两岸式构图,画法亦是云林典型的淡墨干皴,唯山石皴笔加强了披麻皴而减弱了折带皴的效果,这显然是受到他父亲的影响。书中的两幅董其昌作品也都是仿倪之作。其中《仿倪高士山水》因在绢上作画故而用笔较湿,笔锋亦相对含蓄。《风亭秋影图》则强化了倪瓒惯用的折带皴,以侧锋运笔并更加快速,从而让原本安静的画面变得具有动态和节奏感。这一特点在董氏晚年的作品中表现得更为显著,成为极具辨识力的个人风格。除以上三幅外,本书尚録有五帧不同时期画家的仿倪画作。王綦《东篱采菊图》只取了云林一水两岸的结构而在笔墨上另辟蹊径,整图充满装饰趣味,可以看成是吴派后进对前辈们惯用程序的一个突破。程嘉燧《松溪放棹图》在笔墨创新方面的要求当与王綦一致,但下笔惜墨如金,画面极为简澹,意境仿佛元人而笔墨语言迥异。王綦和程嘉燧的尝试代表了晚明的时代风尚,他们试图跳脱吴派代代相传的画法,追求另类的表达,却与古典大师的笔墨精髓渐行渐远了。这恐怕正凸显了董其昌与他的追随者整理和恢复古典风格的意义。对倪瓒风格图式的梳理到王时敏时终成规范,他的学生王翚《仿倪董山水》卷便是这一结果的力证。王原祁《疏林远岑》则表现出他将元代几位大家的风格技法熔一炉而冶的野心,构图采用倪瓒的三段法,山体坡石不用折带皴而施以大痴笔法并融入了梅道人的墨法。这种风格始于他中年以后,晚岁时尤喜演绎。麓台之后此法渐成定式,乾隆词臣张鹏翀《秋林远岫》一轴正反应出这种时趋之所向。这八幅仿倪瓒作品的鲜明风格,正是它们所处时代对于学习古典取径各异的映射。这让我们想起了“右军变容”。有一段传为李煜论书的语録这样说:“善法书者,各得右军之一体。若虞世南得其美韵而失其俊迈,欧阳询得其力而失其温秀,褚遂良得其意而失其变化,薛稷得其清而失于僒拘,颜真卿得其筋而失于粗鲁,柳公权得其骨而失于生犷,徐浩得其肉而失于俗,李邕得其气而失于体格,张旭得其法而失于狂,独献之俱得之而失于惊急,无蕴藉态度。”这段话映射到绘画,可以帮助我们理解古典大师何以成为古典本义的语境。用董其昌的话说:“巨然学北苑,黄子久学北苑,倪元镇学北苑,都学北苑而各个不相似。使俗人为之,与临本同,若之何能传世也?”以“右军变容”或“北苑变容”例之,我们不妨称上述现象为各个时期之“倪云林的变容”。

文嘉《雨后山图》轴,纸本水墨,121.5厘米×49.5厘米,1565年

文嘉《雨后山图》轴,纸本水墨,121.5厘米×49.5厘米,1565年

董其昌《仿倪高士山水》轴,绢本水墨,88厘米×36厘米

“倪云林的变容”昭见了一个事实,那就是在寻求风格突破的时候,画家往往首先借重和依赖古代大师的作品,以之为基点阐发各自的目标。相比以往的任何一个时代,晚明和清初的画家们都更关注绘画的传统。除了以董其昌和王时敏、王鉴为核心的一系,更多的人在以自己的方法和视角再兴古典的绘画风格,这使画坛呈现出格外的活力和多样性。例如,《黄山纪游诗画册》中的《茅亭策杖》页,是程嘉燧以倪瓒风格为灵魂发展出一种新画风,这种省减皴擦、仅以寥寥数笔勾勒轮廓的处理方式对其后辈画家弘仁、查士标、戴本孝等人具有指导意义,查士标《为永锡作山水》正是这类简笔山水的典型。安徽画家梅清通过描写自然景物寻求构图上的突破,他的黄山系列自成一格,而笔墨皴法仍然来自王蒙,《秋山图》即为一例。这种画风后来形成了颇引人注目的黄山画派,梅庚、梅翀与蔡瑶等皆为其中的成员。此外,董其昌弟子程正揆的绘画经历亦颇堪玩味。按理他当遵循老师的理论、摒弃吴派而效法元人,但事实并不如此。其笔下《江山卧游图》数以百计而面目各有不同,以本书所收之第七十一卷为例,风格与笔法中沈周的意味颇为浓重。这也表明,董其昌在晚明至清初虽然影响深远,却并没有一统天下,即使是学生也可以迈出他的门庭而兼师别家。上述这些复兴古典风格的行动在当时并未成为主流,却无疑从不同的方向表达了画家们对于绘画本身发展的思考和从经典中获取力量的?要求。

王愫《天池石壁》轴,紙本水墨,88厘米×37厘米,1746年

对古典名作的研习在王时敏的时代渐成范式化。他与王鉴等人制作的各种《小中现大》册既是学习数据,更是一套学习方法,其意在于通过反复临摹而最终达到“化古法为我法”的境界。以王时敏对自己最欣赏的黄公望作品的演绎为例,青年时代的他基本上亦步亦趋,间或掺入董其昌的笔墨,之后开始展露个人风格,至中年而趋于稳定。《为简庵作山水》绘于六十二岁时,布局平衡稳健,笔致含蓄文雅,既不见一峰道人的荒疏萧瑟,也隐去了画禅室主人刻露的笔端。画面通透平和,宛若一位翩翩佳公子安静地伫立。这是王时敏仿黄公望作品的最佳境界。如果说王时敏的主要贡献在于对水墨经典的推演,他的伙伴王鉴则表现得更为全面,在青緑山水的实践方面尤其突出。《仿赵松雪溪山仙馆图》中,王鉴借用了数字古代大师的语言,其中山石的干笔勾皴来自黄公望,矾头承继董源和巨然的传统,松树和其他杂树取法董其昌,而整幅画面的小青緑设色之法则源自赵孟頫。将黄公望的披麻皴和青緑敷色重迭在一起来表现山石的色彩和肌理,这是对赵孟頫在《鹊华秋色图》中墨、色相融画法的发展。王原祁《春崦翠霭》和王愫《天池石壁》两幅作品可一窥黄公望名迹《天池石壁图》对南宗一脉的熏炙。王原祁取原作画面正中的主山脉和左下角的坡石松树,简化了山腰的细节,也基本舍弃了画面右边的山体和侧峰,这样的布局突出了“龙脉”和盘礡的运笔。简言之,麓台的旨趣在突显龙脉和笔墨表演。王愫的画面更接近王时敏构建的大痴图式,除了左高右低的巨障式布局脱胎于原作外,近景坡岸树木的布置和整幅的湿笔皴染都来自烟客,唯乱石堆栈的中央山体两相不类,皴染亦求简澹,似欲追怀元人之境,这是王愫的个人特色。本书研究娄东诸王作品的初衷,并非止于归结他们与前辈的师承关系,而在强调他们向经典致敬的同时,着意不为其捆束并力求各具风貌的努力。

张鹏翀《秋林远岫》轴,纸本设色,84厘米×50.3厘米

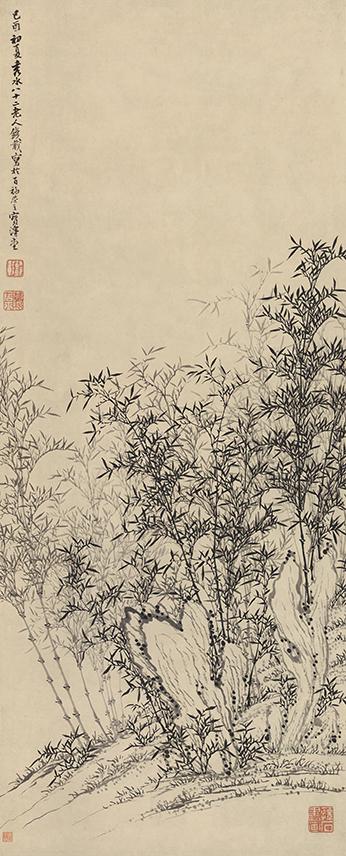

张鹏翀《秋林远岫》轴,纸本设色,84厘米×50.3厘米 钱载《秀石丛竹图》轴,纸本水墨,87厘米×35厘米,1789年

钱载《秀石丛竹图》轴,纸本水墨,87厘米×35厘米,1789年

蒋溥《虎丘山图》卷(局部),纸本设色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年

本书提出了“乾隆十词臣”这样一个画家群体,他们是邹一桂、张鹏翀、董邦达、励宗万、蒋溥、钱载、张若霭、钱维城、张若澄和董诰。十人均由进士入翰林,官阶正三品或以上,是乾隆皇帝的高级侍从近臣。其中邹一桂和钱载擅画花鸟竹石,张鹏翀、董邦达、励宗万和张若澄长于山水,其余四人二者兼能,且都有画作被收入《石渠宝笈》。乾隆时期,南宗技法已然教科书化,看起来,诸位词臣画家似乎再没有发挥的余地,主流美术史也几乎都一边倒地认为他们是在巨匠的阴影下袭人故智。但事实并非如此。对经典的承继从来都不是发扬个性的阻滞,每个人独具巧思的笔墨推演都值得美术史为之一书。例如董邦达和励宗万,两人把王原祁复杂的干笔皴擦技法发挥到了极致,励宗万《仿吴镇夏木垂荫》卷更呈现出几近素描的效果,综观整个画面,似有光束从右侧打来,不知画家是否见过西洋炭笔画,因而受到了启发?至少这是一个值得探讨的问题。钱维城山水受艺于董邦达,但《庚辰夏仿一峰老人山水》卷以干湿并用、自然流畅的简笔重塑大痴,画境返璞归真,仿佛元人。董诰所取更是其父的反向,他喜用湿笔表现丘壑,《画山水》册比之麓台更为秀润。张若澄《林壑幽深》虽学大痴而将披麻皴法与点染结合,营造的山水温和含蓄,使人不禁想起王烟客《为简庵作山水》的贵公子气来。这一时期,由于宫廷对实景山水画的重视,词臣画家们对真山水投入更多关注,这种关注超过了十八世纪以前的文人画家。蒋溥《虎邱山》《邓尉山》二卷可以帮助我们观察他们对真山水的再现。当然,这需要我们发挥“观者的本分(the?beholder’s?share)”,这是我们努力通过绘画去看那些古典画家宣称他们再现的事物,我们逐渐发现了大自然中真正存在的事物。

蒋溥《虎丘山图》卷(局部),纸本设色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年

蒋溥《虎丘山图》卷(局部),纸本设色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年 励宗万《仿吴镇夏木垂荫》卷(局部),纸本水墨,90.9厘米×15.1厘米

励宗万《仿吴镇夏木垂荫》卷(局部),纸本水墨,90.9厘米×15.1厘米

钱杜《天池石壁图》轴,纸本设色,107厘米×28厘米

本书十九世纪的绘画可大致分为两部分,也代表了当时文人画家的两个努力方向。张崟《元夕赏菊》《采兰居》和钱杜《天池石壁图》分别借用沈周、文徵明家法,后辈画家程庭鹭《小沧浪消夏图》、何维熊《萱庭春茂图》、翟继昌《仿文徵明早春图》和刘彦冲《甲午仲秋仿文待诏青緑山水》等亦皆宗吴门,反应出吴派山水在江南画坛复兴的趋势。与此同时,正统派的后继者们仍在踽踽前行。王学浩是其中既能承袭传统而又不就藩篱的独出者,《驱使烟云》册对古典范式的广泛摹写有他的继承,更体现出他在墨法变化和运用上的独创性。戴熙在面对南宗画风走入瓶颈并遭遇诟病的情况下,转而回归宗派之本源寻求支撑。《密林陡嶂》的布局与董源《潇湘图》颇为相似,画家以枯笔淡墨皴擦山体,让整个画面在视觉上更接近董源自身而非董其昌之后的“董源”。

文徵明等吴门诸家《为顾太夫人寿册》之王榖祥《乔松》、钱榖《青鸾》、石岳《畹兰》、吴之《灵萱》、朱朗《瑞芝》、文台《古石》,纸本设色,32厘米×40厘米×28开,1545年

相对山水画,本书选入的花鸟竹石作品不多,但我们仍希望可以藉此稍加梳理十六至十八世纪文人画家在此类目上对古典风格的取舍和思考。吴派以陈淳的花鸟画最负盛名,他虽出文徵明门下,但花鸟学习沈周的写意画法,其自成体系的画风实际上是独立于文门之外的。陈淳子陈栝继承家学,书中这幅《秋荷文禽》图取材源于宋画,但表现手法完全不同于宋人的精描细写,而是用流畅的线条和简澹的敷色勾画荷花水鸟的“冉冉欲活”(姜绍书语)。文徵明花鸟题材的作品传世稀少,个中成就也被其山水画的名气所掩。本书《为顾太夫人寿册》中有多幅文徵明弟子的花鸟作品,较为集中地体现了文门花鸟绘画的面貌。其中吴支所作“灵萱”页和文徵明《花卉册》中的“金英作寿”页(台北故宫博物院藏)可谓一脉相承,石岳所绘“畹兰”,也与文徵明的另一位学生仇英所绘《双钩兰花》(故宫博物院藏)形神俱似,其画风之典雅精致与白阳一派的淋漓疏爽完全不同。明后期至清初,文人画坛回溯古典的时风在花鸟绘画上亦有所反应,恽寿平及后继者蒋廷锡、马元驭、邹一桂等均在写意之外,精研徐黄之法,恽寿平的没骨写生将工笔与写意两种技法融会一起,探索出花鸟画的一个新方向。邹一桂花鸟画“派接徐黄”,作为恽氏之婿,他的一生都在通过没骨绘法上追徐黄的流派,欲以重振传统,《仿徐黄花鸟》可见其功力,冷艳精工的画面依旧生机勃勃。邹一桂的门生钱载在绘画上没有依循座师的艺术主张,而是由陈淳一派回溯元人,《秀石丛竹》轴采用了管仲姬的丛竹结构而以水墨写细竹风神,几欲画出颜色的感觉,又深得柯九思遗意。

邹一桂《仿徐黄花鸟》轴,纸本设色,158厘米×48厘米

中国文人画发展史是一部不断回到古典、向古典致敬的历史。

十七世纪以降,这一趋向表现得更为清晰和透彻。董其昌及其后辈们比沈周、文徵明等先行者怀有更明确、更强烈的历史距离感,在《小中现大》的方案中,表面上看,他们是与宋元先辈们面对面交谈,实际则是相隔一段距离在向这些古典大师致敬。这种距离感不但让他们认识到宋代的大师如何以图式和风格为工具去描绘山水,元代的大师又如何以山水为手段去创造风格和品格,最终确立了艺术的古典公式,而且令他们指点江山,以古衡今:他们看到浙派的粗野,因为它是古代典范的扭曲或讹败;也看到吴门末流的孱弱,它未能彻底洞见古代典范的真然本身,作不出恒照后世的诠释,因而渐渐失去了接续古典的活力。特别是在晚明的社会情境中,文人画家更受商人阶层的追捧,已有日益职业化的趋势。文人画已到了一个关键时刻,它的命脉随时有被隔断、被削弱的危险。处此局面,那些一心为絶学续命的艺术家大概没有更好的路径可供选择,他们宁愿创作艺术史式的绘画,宁愿模仿古典,让久已消逝的岁月去填充他的时代,也不愿去表现那个时代的内容。然而,十七世纪的这一复古运动在二十世纪却横遭訾议。但只要我们扯下那些由肤浅和短视交织的迷障就会发现,以王时敏为首的“四王”正是力撑复古的旗帜来表达他们创新的愿望,他们试图发现古典的真然本色并要求以其为创作的指导原则。就像莱奥纳尔多·达·芬奇描绘《最后的晚餐》,米开朗琪罗制作《戴维》和拉斐尔再现《雅典学院》,他们不但不反映所处时代的内容,他们还要创造时代的内容。即使他们一时意兴遄飞,大刀阔斧去开创新境界,也是与其赞美的古代典范紧密相关的。好比中国历代哲学家们把自己的智慧星光归之于先圣的星际宇宙一样,他们甘愿生活在一个由历史投影下来的世界。我们只有怀着这样的善意去观看复古,纔不致错失文明的精粹。需要说明的是,我们在文中不止一次提到欧洲的文艺复兴运动,并不意味着我们试图以西方美术史的框架和方法来观察中国的文人画历史,而意在指出,绘画作为一种再现艺术在发展过程中是有其自身规律的。这种规律在东西方绘画中都客观存在。

陈栝《秋荷文禽》轴,纸本设色,66厘米×38厘米,1540年

文人画的历史一再表明,唐宋的典范,不论是王维董源,还是李成范宽,抑或黄公望倪瓒,他们总是如同音乐的主旋律,不断呈现为后世作品的主题,这就是我们经常看到的“仿”,它背后的含义是:回归本源,在绘画的原始典范中发现关于它的新知识、新动力。所谓的复古,就是以这种典范来更新自己、重获与古典艺术的统一。即使是所谓的离经叛道者,也需要从中汲取教益。这种统一是文人画家论画和作画的指导原则,并在创造着文人画的历史,所以它的火种必须燃烧,不能熄灭。实际上,我们这部书的宗旨,就是展示这种统一,并提请注意,后世对古典的崭新诠释总是接枝到原初的风霜老干上,文人画总是在古典中创造精微,创造复兴,这不是例外,乃是常见之事;所以能“郁乎萧骚,曲直横斜,稼纤庳高,窃造物之潜思,赋生意于崇朝”。只有注意到这种嫁接物,其古典的本源和新诠释的时代性纔会昂然显现。

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com