2018-12-13

19世纪末20世纪初,由赵之谦开创,成于虚谷、任伯年、吴昌硕的“海派”,将嘉道中兴的碑学书风融入绘画,在很大程度上改变了中国画的内在审美结构,使“海派”绘画走向大众、走向市场,也开启了轰轰烈烈的世纪变革,谱写了这段传唱至今的“海上往事”。

过去一个世纪以来,中国处于一个巨大变革的时代,身处其中的水墨艺术也处于不断探索、创新的进程中。众多水墨艺术家从传统或者西方艺术中汲取养分,用水墨这种媒材寻找新的方向,以新的思维和技法,挑战传统水墨,延续中国传统艺术的生命。当代水墨在传统与当代、东方与西方之间找到了一个准确的结合点,成为备受关注的话题。

中坚力量共叙“水墨概念”

上海中华艺术宫正在进行的展览“水墨概念艺术大展”当属2018年底份量最重的展览之一。该展邀请国内外31位当代水墨领域风格独特、有代表性的中坚力量,以个案的方式参加展览。从组织、策划、展览形式、参展艺术家到展出作品,都是在当下水墨语境下,集中呈现水墨概念艺术繁荣与发展的盛况。

此次参展的31位艺术家秉持“水墨”的核心,将意、境、情融进毫墨,有感而发,创作出感应时代变迁,笔墨随时代的作品,展现了水墨艺术的创新、变革和当代精神。刘国松的《午夜的太阳之二》、周韶华的《金山银海》、仇德树《裂变-关山万里》等巨幅作品,呈现出当代水墨画巨大的精神力量。

与以往各类“水墨”为主题的展览有所不同,“水墨概念”以更大的包容性汇聚了海内外不同年龄层次,不同艺术观、艺术形式与艺术风格的艺术家:王冬龄、谷文达、杨诘苍、卓鹤君、卢禹舜、徐累、桑火尧、彭薇等艺术家,他们在近数十年水墨艺术发展上各有建树。美国的麦秋、美籍韩裔KOO KYUNG SOOK等借鉴水墨艺术,进行创作的外国艺术家,异曲同工,体现包容、变革的水墨观。

艺术家王冬龄表示,这次展览的参展艺术家很有代表性和典型性,对水墨研究具有“样本”意义。第二,这次展出的作品,不仅尺幅大,且都是艺术家的代表作和精品力作,很有份量,也非常具有代表性。

以山水画见长的艺术家卓鹤君,以抽象的现代性著称于世,他与吴山明合作的《山水情》成就水墨动画大手笔。在卓鹤君看来,“水墨概念”提出多元的东方精神,强化了东方文化。

卓鹤君特别强调水墨画现代转变过程中的“上海力量”。“中国绘画的发展离不开水墨的发展,在上海这个前卫的地方,出现很多先锋、前卫的水墨画家,他们对水墨画的当代转变,作出了大胆的尝试。”

在此次展览中,也特别彰显了长期被“遮蔽”的上海水墨画家群体,他们包括:张雷平、陈家泠、李厚、陈九、郑重宾、石墨、陆春涛、邱黯雄等等。

艺术家陆春涛表示,本次展览主题直接提出了对“当代水墨”如何定义,通过作品展示经过发展凝结后初露端倪的阶段性水墨形态。在陆春涛看来,此次展览在坚持水墨语言的基础上,多元融合且国际化。内容上,打破了类型化的传统题材,且表达了更加自由的主题与情感,但任然延续着对“水墨精神”的体会与感悟;形式上,不再仅仅是“纸”与“墨”的固有关系,也突破了“范式”的绘画规则,丰富多样,新的视角和方法渗透在作品中带给观者别样的视觉体验。

在上海视觉艺术学院校长、党委副书记周斌看来,考量传统水墨艺术是否进入现当代语境中的创新与发展,核心离不开四个字:笔性墨情。“水墨概念”汇聚的当代水墨的30余位中坚力量,呈现出多样的面貌,尽显水墨性情。

上海视觉艺术学院美术学院院长朱刚认为,此次水墨艺术大展邀请的这些来自世界各地的水墨画家有个共同的特点——创新与探索。这也是水墨画传承千年、生生不息的关键因素。朱刚表示:“水墨艺术称得上是中华民族的血液。因为有水墨艺术的存在,才能让我们的东方艺术与西方艺术比肩,成为世界的两大艺术潮流。”

艺术家秋麦表示,“水墨概念”直接面对“水墨”这个问题,把“概念”一词放在了展览的名字里。“不仅把问题留给参展艺术家,也留给观众:传统如何继续演变?作品的哪些方面是根与茎的延续,哪些是新的枝叉?”

“水墨画的革新已经进行了很多个世纪了!”这个展览以及它所处的时代是历史的长河里的一个短暂的瞬间。这个时代正在经历许多的探索和实验;而这个展览恰恰反映了这一点。

构建水墨画现代历程的里程碑

虽然当代水墨在学术定位上仍存在争议,反对者认为其只是借用“水墨”之壳,实质早已脱离传统;支持者则相信,当代水墨不仅表现了中国水墨独有的气质和传统精神,又赋予了当代观念与精神,呈现出新的面貌与形态,丰富了水墨这一语言形态的表现力,使新水墨表现出与传统中国画不同的面貌与气质。

在当代水墨艺术研究院执行院长石墨看来,“水墨概念”是对水墨的一种新的诠释,当代水墨不能自娱自乐,我们的目的是将中国水墨带到国外,让世界分享,更多人认可。水墨概念就不能停留在毛笔和宣纸的层面,“水墨概念”就是只要符合中国文化,最终回到中国文化本源,不管什么材质,用多种形式表达这个主题。

“我们邀请了当代水墨具有代表性的领军人物,他们在水墨领域有探索、有建树,最关键是具有原创性。”石墨说。

艺术的形式语言是精神诉求的载体,超越传统、表达当下的目标必须通过水墨技法的突破才能获得,因此,这次参展的艺术家在更新艺术观念的同时,勇敢地进行水墨技法的实验。

20世纪60年代,在痛苦水墨发展之路的刘国松,见到了五代画家石恪的作品《二祖调心图》及南宋画家梁楷的作品《泼墨仙人图》,古代中国画超乎寻常的魅力给刘国松很大的震撼,促使并坚定了他的艺术追求。他顿悟,“文人画一直强调书法如画,他们画面上出现的如狂草一样的笔法不就是画吗?”

就此,刘国松借鉴西方抽象艺术的经验,从线条的勾勒走向块面的渲染,画出了大批表意与抽象相结合的作品,在中国绘画的笔墨之中发现了抽象艺术的根源。就这样,书法性的韵律与动感,淡雅的赋色及虚实的对比,表现出水墨的独特意趣,将自己的文化理性转变为具体的图像,也形成刘国松早期作品的风格面貌。

在石墨看来,刘国松以不破不立的胆略,提出“革毛笔的命”,“革中锋的命”,从水墨工具材料入手,进行了大量的技法创新,他的变革是彻底的。

20世纪80年代在水墨改革中高举“抽象水墨”大旗的刘子建表示,“水墨概念”定位就是水墨,用不同的个案,强调水墨概念。在他看来,水墨艺术在近年来最大的改变就是水墨成为开放的媒材。

“1980年代以来,水墨一直面对的都是尴尬的处境,舶来的西方艺术觉得它不够现代,传统水墨又觉得它离经叛道,其实水墨想要的,恰恰是在西方样式之外,实现传统文化的本土、当代转变。”刘子建告诉记者,在过去,水墨纠结于创新,但又丢不掉笔墨的藩篱;走到今天,水墨语言和方式都变得极具开放性,新的语言、技法和图示,支撑起今天的水墨概念。“样式张力、图式和思想性,都突破了原来的规范。”刘子建表示,这次展览的艺术个案展示了水墨创作的多个维度,但仍旧集中于“水墨”这一媒材,探讨水墨具有的生命力及发展可能性。展览也提出这样的问题:艺术家在采用这一媒介时,还有多大的想象力和可能性?水墨的现代转换,到底有多大的力量?

陆春涛试图打破传统水墨固有的构图形式,改变传统山水画的惯性审美——比如,通过对黑白虚实的处理,在光感与空间上展现更强烈的表现力,进而烘托出整个画面的气氛。在具象与抽象之间,寻求他对传统写意精神的理解。“依据我的个人经验,让传统水墨中的元素以现代的方式进入我的创作语言中。此外,为了更好的展现画面效果,我特别研制了媒材。在契合现代审美的基础上,留给观众玄秘的想象空间。”

秋麦则用一种殊途同归的方式开阐述中国“水墨”。作为一名摄影师,秋麦希望可以用类似水墨的美感捕捉大自然的精粹。“但我用的是相机镜头,而不是毛笔。既然中国画特有的笔墨形式本就起源于自然,那么我们便可以再觅之于自然,尽管它往往隐匿于细微当中。”在拍摄前的四处游历后,回到工作室,他要做的就是在画面内寻找到它的“气”。他的这种说法,让人想到早在六朝时,评论家谢赫提出的绘画“六法”之首——气韵生动。

王冬龄的当代书法与抽象水墨从传统书法走出来,又受西方抽象表现主义和日本前卫书法的启发,独具一格。他认为,书法应该与当代人更密切地联系起来,与当代人对话。“书法具有非常深的根底和传统,但又有当代性。中国水墨离不开书法和中国画源远流长、博大精深的传统。”王冬龄也表示:“我们应该把水墨创造出更好的当代形式,将它们推向世界。”

本次参展的艺术家将中国传统美学思想与西方当代艺术观念、当下生活的感受巧妙地融合在一起,突破传统水墨画的藩篱,在“传承与创新”中开拓出现代水墨的新天地。他们的水墨艺术,彰显了水墨这一古老语言的现代精神,为20世纪后半叶延至今日的水墨艺术的现代历程构建了醒目的里程碑。

在数字时代展现水墨的魅力和风采

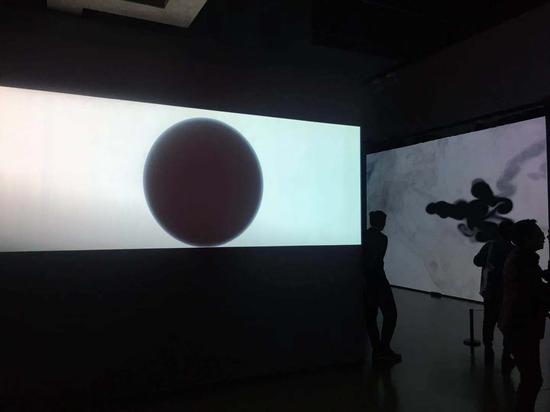

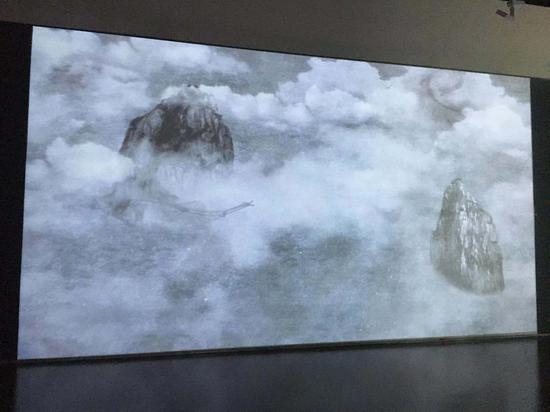

与其他“水墨”展有所不同,此次大展最为人所称道的,除了充分集结现当代不同时期水墨艺术的名家名作外,还将水墨概念的外延渗透至其他领域,将装置艺术、新媒体艺术融进了大展,为上海视觉艺术学院当代水墨艺术研究院成立以后的首展,确立了坐标意义。

陆春涛表示,“此次展览作为一个起点,为今后深度展开当代水墨研究与教学奠定了一个坚实的基础,加上多媒体和生活美学板块,进一步扩大了水墨在当今社会与人文生活中的外延与影响。”

20世纪下半叶,水墨艺术的表现融入了现当代艺术概念,产生了丰富的、实验性的水墨表现样式。随着数字媒体时代的到来,传统艺术表现媒介面临更为多元的机遇和挑战。如何将深厚的传统文化精髓,通过数字化媒介表现出来,是具有当下性的重要命题,这也是数字时代文化艺术发展的必然进程。

“展览以作品说话,将水墨从宣纸拓展至影像、装置等更广阔的领域,让人们看到哪怕是油彩作品也能化用水墨概念。”石墨表示,当代水墨需要面对新青年、新生活,作出反思和重构,当代水墨艺术研究院将结合新时代的政治、经济、文化等多领域发展,重新审视其定位,积极融入国际当代艺术潮流。“将丰富的水墨文化资源融汇到更具生命力的新媒介中,相信一定会在数字时代获得中国水墨画的后续生命。”

此次艺术展充分展示水墨画与生活、数码、全息等当代科技结合的演化态势,水墨延伸、水墨周边、水墨装置、水墨智能……在这次展览中都有展示。传统艺术表现媒介的多元机遇,正悄然改变着艺术创作的表现手段和受众的思维习惯,多样态的展陈设计也大大提升了观众们的观展体验。

作为此次展览的主办方,上海视觉艺术学院充分展现其资源集聚平台优势,除了主展厅外,还设立了水墨延伸馆和新媒体互动馆,同时将邀请青少年儿童参与到互动馆中的水墨绘画大赛活动,寓教于乐,这也是主办方推广美育教育实践的一次有益尝试。“让他们了解、认知水墨,鼓励下一代重新认识水墨画,提携年轻人,将水墨推广到下一代。”

2018年4月,上海视觉艺术学院率先在全国高校中,创办了当代水墨艺术研究院,聘请知名水墨艺术家刘国松先生担任首任院长,同时决定举办水墨概念艺术大展。上海视觉艺术学院原校长龚学平表示,“我们希望画展能以更宽广的胸怀包容不同的艺术创作,更深远的视角面向未来艺术的发展,为艺术家营造一个国际化的艺术百花园,展现探索成果,进行学术交流,创新教学研究。”

在周斌看来,“水墨概念”艺术大展大有中国传统水墨艺术自此进入现代梳理和研究的标志性事件。他介绍,在未来的发展过程中,当代水墨艺术研究院将当代水墨艺术与文化创意产业相结合,加快了当代水墨艺术创作的成果转化。

石墨介绍,设立当代水墨艺术研究院的初衷是破除传统水墨教育禁锢,弥补该学科在高等艺术教育和学术研究领域的短板。学院将以独有的教学计划和课程体系设置创新人才培养模式,传播我国当代水墨文化和学术研究成果。他希望,当代水墨艺术研究院能不断推进中国水墨艺术的创造性转化、创新性发展,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

从变革到复兴

2013年,纽约大都会博物馆举办里一场名为“当代中国水墨的过去与现在”(Ink Art: Past as Presentin Contemporary China)的大展,被视为大都会博物馆“里程碑式”的展览,当代水墨在大洋彼岸掀起了一股热潮,呈现出异域视野下的关注。

对于与本次展览类似在海外举办的众多当代水墨展,石墨也有个人的理解,他认为,展览的艺术家,是有“选择性”的,甚至出现导向性的错误,不符合中国文化的语言,用西方人的眼光,判断中国水墨画的方向,“我有这个责任,将这种话语权拿回中国,要有自己的发言权和判断力。”

中国当代水墨面临着一个更新的发展阶段,那就是如何在寻求向传统的借鉴中超越对西方的模仿。当代水墨的探索不仅在中国艺术史的发展具有重大意义,更反映了时代的变革。石墨认为,在当下,对于当代水墨艺术的讨论已经发展到国际范围,并且显现出长久以来的活跃度,这是文化情境转变的征兆。计划在两年后再次举办的“水墨概念”将会接纳更多海外艺术家,更具包容性和创造性。

上海作为“水墨概念”世界巡展的起点,主办方通过此次“水墨概念”首展,探讨建构新的中国水墨样态,建构一个从中国经验与思想逻辑为起点,具有世界意义、全新的“水墨现代史”,并将这种美好而理性的愿望与局部经验传达给世界。此次展览目的在于展现探索成果、进行学术交流、创新教学研究,具有专业领域的学术高度,并兼具大众性、普及型和未来性。

龚学平感叹,纵观世界历史,举凡大国的崛起无不伴随着人文的昌盛与艺术的勃兴,中国水墨艺术正是在与世界各类艺术交流交融中,创新、发展和繁荣起来的。“大国兴丹青,盛世酣水墨”。

中国水墨因时而兴,乘势而变,随时代而行。在传承和创新中,不断地呈现出伟大的艺术创造力和遒劲郁勃的生命力。新时代、新水墨、新视觉,国际一流城市需要一流的文化艺术,在文化自信的激励下,在建设卓越的全球城市进程中,只要不懈努力,上海必将成为中国和世界当代水墨艺术的中心。

“我想反映这一大时代的特质,创造出一种既中国又具现代精神的个人风格,建立起我们东方画系的新传统。”刘国松表示,他希望借助此次展览的力量,唤起一大批水墨艺术家对中华文化的复兴作出贡献。

展览信息

展览名称:BEYOND INK水墨概念

展览时间:2018年11月11日-12月5日

展览地点:上海中华艺术宫

主办:上海视觉艺术学院

承办:上海视觉艺术学院·当代水墨艺术研究院

协办:中华艺术宫

总策划:龚学平

策展人:朱刚、林明杰、胡介鸣

学术主持:皮道坚

参展艺术家:(按年龄排序)

周韶华、刘国松、冯钟睿、陈家泠、李厚、梁栋材、卓鹤君、王冬龄、张雷平、仇德树、董小明、陈成球、张洪、谷文达、刘子建、杨诘苍、陈九、KOO KYUNG SOOK、郑重宾、卢禹舜、石墨、徐累、桑火尧、李君毅、陆春涛、林海钟、秋麦、丘挺、邱黯雄、彭薇、杨泳梁

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com