Jonathan Jones/文 徐思涵/编译

“梵高与英国”展览正在伦敦泰特美术馆(Tate Britain)展出,汇集了45幅荷兰画家梵高(Vincent van Gogh)的油画与部分英国画家作品,其中包括著名画作《向日葵》、《罗纳河上的星夜》、《自画像》等。这是近10年来英国最大规模的梵高展。在《卫报》评论员乔纳森·琼斯(Jonathan Jones)看来,这个松散庞杂的大展中隐藏着梵高一生中短暂而精彩的时光,观看这个展览我们不要把目光仅仅局限在梵高和英国的关系中,而是通过这个关系来审视在英国以外时期的梵高的故事以及他的艺术造诣。

这个展览恰恰展现了这个欧洲人是多么非英国式。

在这个看上去是英国的黄色浓雾和烟雾弥漫的地铁站激发了梵高充满阳光的生命赞歌的松散大展里,隐藏着一个精彩的故事。

炽热…梵高《向日葵》(1888)。图片/伦敦国家美术馆

炽热…梵高《向日葵》(1888)。图片/伦敦国家美术馆我从没想过会看到梵高的向日葵枯萎的样子。然而,在这次有关梵高与英国的展览中,看到这幅炽热的画作被防腐保存在一个类似花卉教堂里。20世纪早期的英国画家弗兰克·布朗温(Frank Brangwyn)、马修·史密斯(Matthew Smith)和塞缪尔·派普罗(Samuel Peploe)等人对梵高鼎盛时期绘画技艺的盲从,反而抑制了他们所模仿的画作的热情和力度。策展人怎么会认为这是展示梵高艺术的最佳途径呢?

这个版本的《向日葵》通常挂在伦敦国家美术馆内,它的周围陈列着法国19世纪末的革命艺术作品。那我们可以想象一下梵高当时的情景,在普罗旺斯煦日下背着画架和画笔步履蹒珊地寻找着他视觉中的美景。塞尚在几英里外工作,高更来到这里住下。这次展览想要改变那种熟悉的场景。忘掉在热霾中摇曳的柏树吧。想想黄色的浓雾和烟雾缭绕的地铁站。

策展人甚至想象梵高在奥赛博物馆版的《星夜》中金色与蓝色的绚烂冲击,是受了伦敦煤气灯启发而创作的。南方无云的夜晚伴随着天体能量的震颤,罗纳河映衬着阿尔勒的光芒,当梵高在1888年描绘这样一幅让人欣喜若狂的夜景时,我们某种程度上应该认为,此刻他想到的是泰晤士河的堤岸。我们应该接受这样一种观点,即梵高艺术的真正起源在于年轻时旅居维多利亚时代的英格兰。

天体能量…梵高《罗纳河上的星夜》(1888)。图片/Hervé Lewandowski/巴黎大皇宫(奥赛博物馆)

然而,被禁锢在这松散大片中的一个更小而生动的故事正努力展现出来。成年后的梵高在英格兰南部生活了三年。1873年,他前往伦敦,在艺术经销商和版画商古皮尔(Goupil et Fils)的考文特花园分部工作。但不久就出事了。他不幸爱上了布里克斯顿女房东的女儿,辞掉了自己的工作(他本不擅长的工作),从此开始了对人生意义和目标的不懈探索,使之成为一名英勇无畏的画家,直到37岁他结束了自己的生命。

这个展览的前半部分让我们沉浸在梵高的脑海中。在他1890年的肖像画《阿勒西安尼》(L’arlesienne)中,他把查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)的圣诞故事副本放置在桌子上。在布里克斯顿的卧室里,梵高沉湎在狄更斯和乔治·艾略特的小说中,度过了孤独的夜晚。狄更斯于1870年去世,英国画家卢克·费尔德斯(Luke Fildes)在他创作的一幅名为《空椅子》的版画中表达了举国上下的失落感。多年后,在阿尔勒的黄房子里,梵高创作了自己和高更的“空椅子”时,他依然会记起这幅版画。

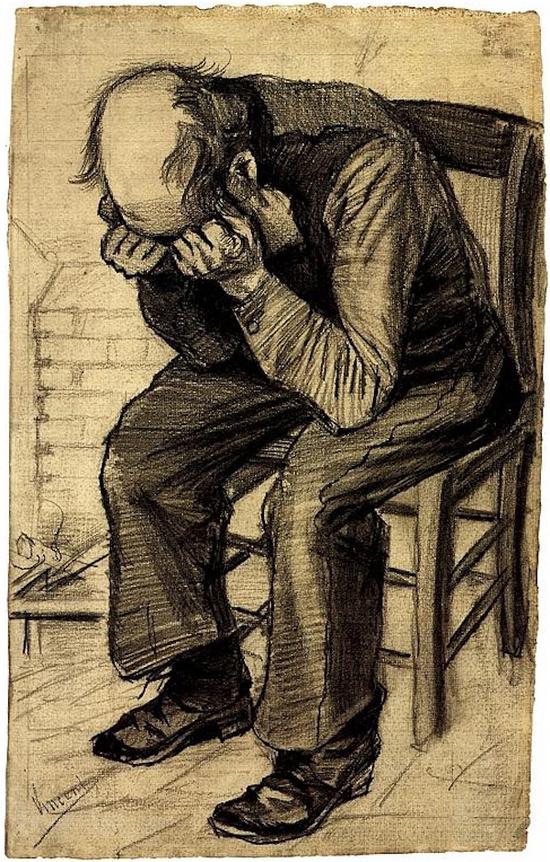

作为一个年轻的艺术家,梵高在1876年末回到荷兰后,试图效仿狄更斯富有同情心的社会视角。在查尔斯·斯坦利·莱茵哈特(Charles Stanley Rheinhardt)为狄更斯的《艰难时世》所作的一幅插图中,一个男人绝望地坐在那里,双手捧着脸,头上戴着礼帽。梵高的素描《磨损》借鉴了这幅插图,表达了令人心碎的情感。在他的画作中,这位老人独自坐在火炉旁的一张普通的稻草椅上,身体像一座粘土纪念碑,从头到脚充满了悲伤。

梵高《磨损》(Worn Out)素描 1882年 网络图

梵高《磨损》(Worn Out)素描 1882年 网络图在英国时期的梵高让你重新审视在荷兰时期的梵高。与他1888年移居到法国南部后创作的充满活力的生命赞美诗相比,很容易看出他离开英国后回家所创作的早期作品是一个缓慢的开始。这次展览详细展示了梵高早期具有社会意识的作品,这些作品受到维多利亚时代艺术的影响。因此,有人说,他在1880年的素描《雪中矿工》的灵感来自乔治·亨利·布劳顿在1869年创作的《去教堂的朝圣者》。简直是胡说。维多利亚时代的绘画作品平淡无奇,而梵高所作的是一幅大胆天真、情感犀利的作品,展现了工人们在残酷的工业世界中挣扎时雕塑般的力量。这是一部杰出的存在主义漫画。

梵高《雪中矿工》(Miners in the Snow )素描 1880年 网络图

梵高《雪中矿工》(Miners in the Snow )素描 1880年 网络图梵高完全摆脱了规则和惯例,他对穷人直白的描绘,避开了所谓的维多利亚时代的模式。1882年,他在教堂的家中所作的作品,展现了一群饱经风霜的人们,他们的脸上带着悲伤但又对生活充满着渴望。相比之下,被称为灵感来源的——维多利亚时代对切尔西老兵的描绘——却是厚重而死板的。

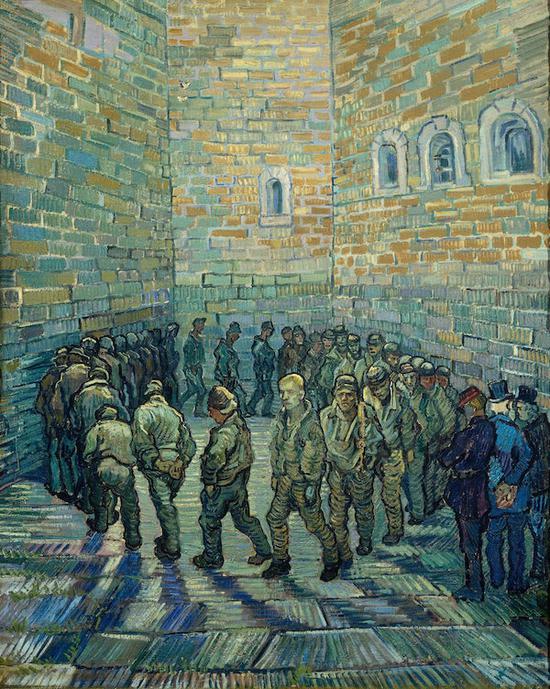

麻木的忧伤…梵高《监狱庭院》(1890)。图片/普希金国立美术博物馆,莫斯科

麻木的忧伤…梵高《监狱庭院》(1890)。图片/普希金国立美术博物馆,莫斯科有任何证据表明,与英国小说截然相反,是英国艺术塑造了梵高的愿景吗?教堂集会的场景显然更多地归功于法国艺术家多米埃(Daumier),而不是英国艺术。梵高画了一个伦敦的场景。他1890年创作的油画《监狱庭院》(The Prison Courtyard)描绘的是一群衣衫褴褛的男子,在一座以伦敦纽盖特监狱(Newgate Prison)为原型的狭长的六角形庭院的哥特式空间里,绕着噩梦般的圆圈行走。他们一直重复着自己的步伐无处可去,蓝黄色的脸就好像麻木忧伤的面具。

悬挂在雕塑旁边的这幅画的灵感来自于1872年出版的古斯塔夫·多尔(Gustav Dore)著作《伦敦:朝圣》(London: A Pilgrimage)。多尔是法国人,他塑造了一个局外人对英国社会的看法。梵高在伦敦看到了一系列的画作,但唯一能在他自己的人生大道上留下印象的是一幅17世纪来自伦敦国家美术馆(National Gallery, London)的荷兰杰作。

对于荷兰人来说,英国的艺术不太可能教会他们什么,因为荷兰人的遗产包括伦勃朗。他可以在家里看到北方阴冷的天空,而南方的阳光使他神魂颠倒。这就是这次展览放在南方的原因。展览的整个房间都是用来展示梵高在阿尔勒如何遇见各种英国二流艺术家的。然后,正当我们应该把梵高的悲剧人生推向高潮的时候,布卢姆斯伯里派批评家和画家罗杰·弗莱(Roger Fry)首次在伦敦展出他的艺术的一部分转移了我们的注意力。

在此之后,还有更多来自法国的20世纪初的英国画作分散了对梵高绘画技艺的注意力。这些画看上去像用数字堆砌起动荡的启示。但我们确实从对比中学到了一些东西。南方并没有使梵高伟大。当他在阿尔勒下火车时,他已经对人类的悲伤有了深刻的体会。在他的矿工画中所体现的痛苦和紧张的情绪,才是让梵高的太阳与罗杰·弗莱(Roger Fry)看到的那些把太阳画成普通圆球的画家如此不同的原因。最后,这个展览恰恰展现了这个欧洲人是多么非英国式。

梵高与英国

地点:泰特美术馆,伦敦

展期:2019年3月27日至8月11日

(本文编译自《卫报》,原作者Jonathan Jones。)

注: 本站发表文章未标明来源“成功书画家网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:1047780947@qq.com